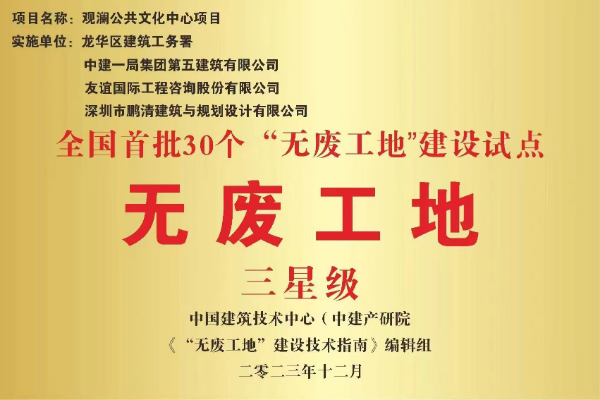

观澜公共文化中心项目作为深圳首个“无废工地”,成功入选“2024年度深圳市建筑废弃物治理及资源化利用行业优秀项目案例”。作为项目建设单位,龙华区建筑工务署在工程推进全过程中,始终将绿色发展理念融入每一个施工环节。这份荣誉,既是对项目建废治理工作的肯定,更是我们推动“无废城市”建设的一次具体实践。

从设计源头锚定可持续发展方向

观澜公共文化中心位于深圳市龙华区观澜街道裕新路,总建筑面积50363.58平方米,集文化、体育、社区服务于一体。建成后将为周边数万居民提供综合性公共文化服务,成为区域文化生活重要载体。

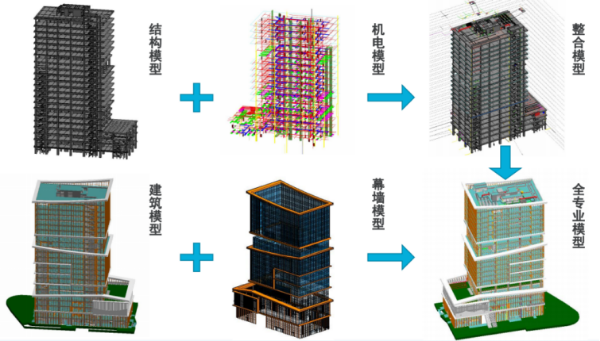

项目自启动之初便确立“全生命周期绿色建设”目标,将建筑垃圾治理纳入项目整体规划,明确“每万平方米建废排放量<200吨、资源化利用率≥40%”的治理目标,从设计源头规避传统施工的“先污染后治理”模式。

构建项目建筑废弃物全生命周期管理制度

为实现既定目标,项目团队创新搭建“源头减量、资源化利用、末端处置”的技术路径,将绿色理念转化为可落地的施工举措,实现建筑废弃物从产生到利用的闭环管理。

资源化利用:变废为宝的循环实践 施工现场严格落实垃圾分类回收管理,设立分类回收点,对建筑垃圾和生活垃圾进行分类回收。 在建筑固废综合利用方面,充分利用建筑余料。现场桩基桩头破碎后用于基础碎石垫层,基坑支护的钢筋混凝土内支撑拆除破碎后用于场地回填;钢筋废料被加工成马凳、排水沟盖板等构件重新投入使用;墙体砌块废料经破碎后用于回填作业,废旧模板与木方转化为现场安全防护设施、成品保护材料;废弃混凝土与砖块等送往工厂,经破碎、清洗、筛分等工艺加工成再生骨料,应用于制砖、再生混凝土、道路垫层等场景,既减少建筑垃圾排放量,又降低对天然集料的消耗,缓解砂石开采对生态环境的破坏。 此外,施工现场采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡,减少一次性耗材产生的建筑垃圾。 末端处置:规范透明的全流程监管 项目产生的建筑垃圾分类回收后,现场无法再使用的建筑垃圾将交由资质齐全的固废资源化利用公司进一步处理。从建筑废弃物产生源头开始,详细录入废弃物种类、数量、运输单位、运输路线、处置地点等信息,实现运输、处置全流程的实时监控与数据可追溯。 不限于建废治理的全维度环保

节能照明系统:办公室内外照明全部采用LED节能灯具,施工现场采用声控、光控感应式节能照明灯具。

水资源循环利用:施工现场设置雨水收集系统,收集的雨水经沉淀、过滤后,用于现场降尘与绿化灌溉。

绿色施工管理:采用“雾炮机+洒水车”联动降尘,PM10浓度控制在0.05mg/m³以下,远低于国家相关标准限值;施工噪声采用隔声围挡与低噪声设备控制,实现“绿色施工不扰民”。

从实践到标准的突破

项目团队在实践中不断总结创新,形成多项具有行业影响力的技术成果。

此次入选优秀项目案例是对龙华区建筑工务署绿色建设理念的肯定,未来,我们将不断优化绿色建设方案,将绿色理念贯穿项目全生命周期,深入践行“双碳”战略打造更多绿色民生标杆工程。