深圳市文化馆新馆项目现已封顶,正在开展外幕墙、室内精装修工程施工,计划于2026年6月正式竣工。

深圳市文化馆新馆

深圳市文化馆新馆位于龙华中轴数字产业核心区,是深圳市重大文化设施之一。项目用地面积约3.14万平方米,总建筑面积约8.33万平方米,地上7层,地下2层,总高度约40米。

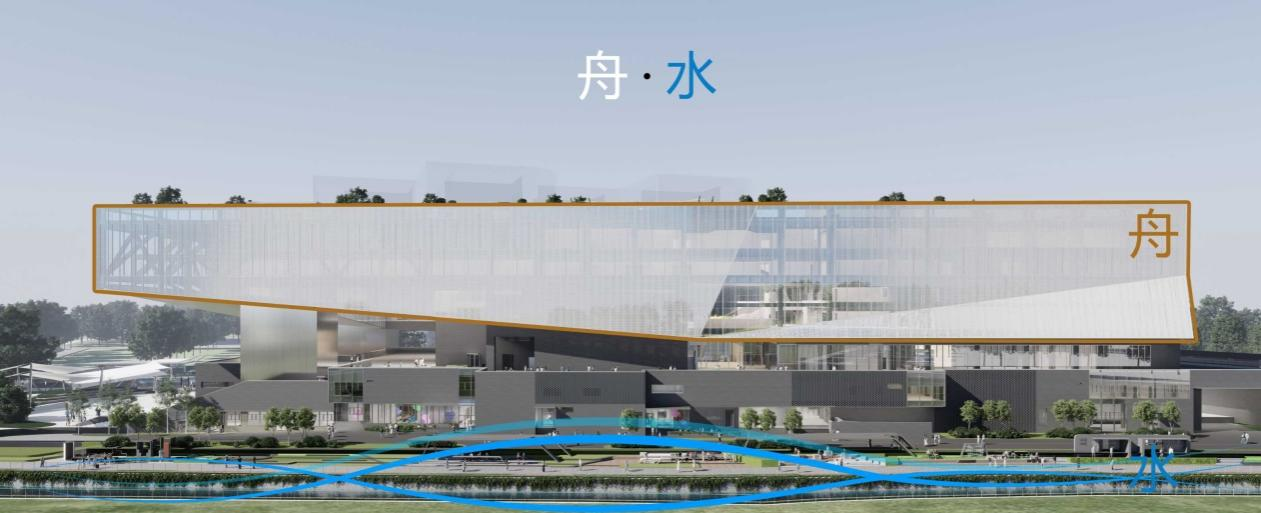

深圳市文化馆新馆效果图

建筑以“文化之舟·云上艺村”为核心理念,整合了演艺、培训、展览、图书阅览等多项文化艺术功能,融合现代建筑设计手法,力图打造集文化传承、市民共创和可持续发展于一体的新一代的文化艺术中心,彰显深圳开放包容的城市文化特质。

文化之舟浮于水上

面对未来,深圳需要一粒对城市、人文、生活充满热情的种子,在这片文化沃土的滋养下迸发生机,孕育出富有温度的城市图景。

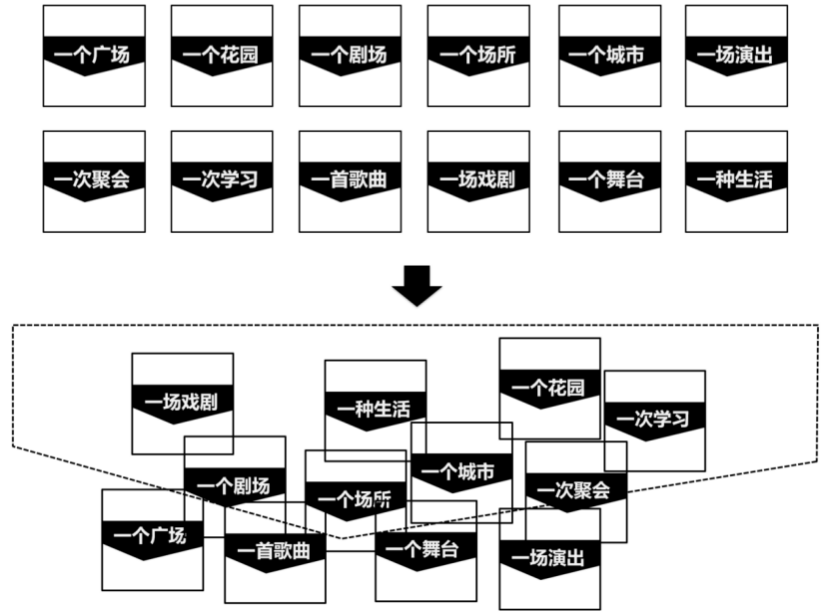

包容万象的公共空间

它可以是一个广场、一个剧场、一个花园、一个场所、一个城市、一场演出、一场戏剧、一首歌曲、一种生活、一次聚会、一次学习……

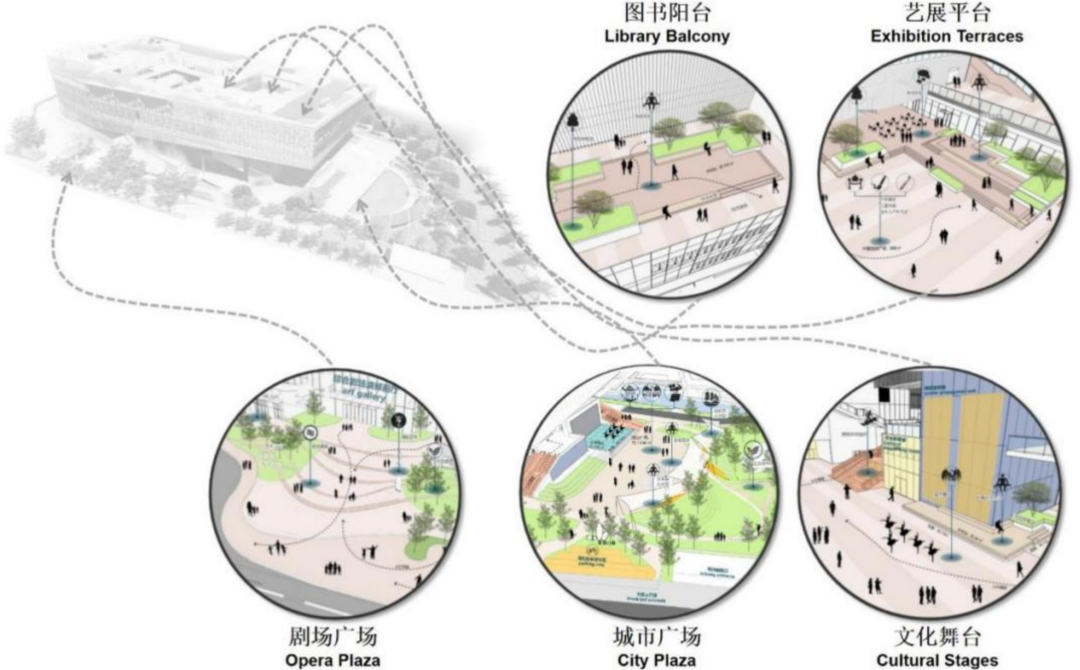

室外公共空间分布

深圳市文化馆新馆打造兼容并包的开放空间。场地被赋予千姿百态的多元属性,市民可以在这里参与各式各样的文化活动,抑或从容漫步、谈天放松,在人文浸润中享受生活乐趣。

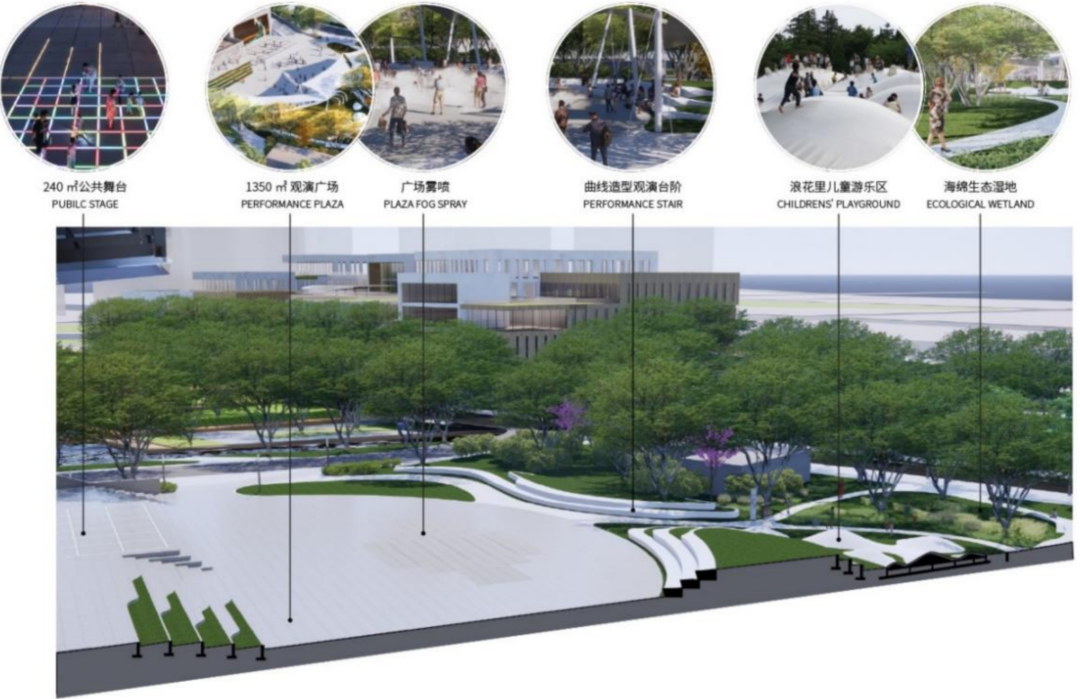

景观设计核心亮点

海纳百川,激扬文化

在设计过程中,景观设计一直践行与建筑风貌的融合。营造具有深圳市文化馆新馆特色的开放空间和公共景观一直是项目景观设计所探究的目标。

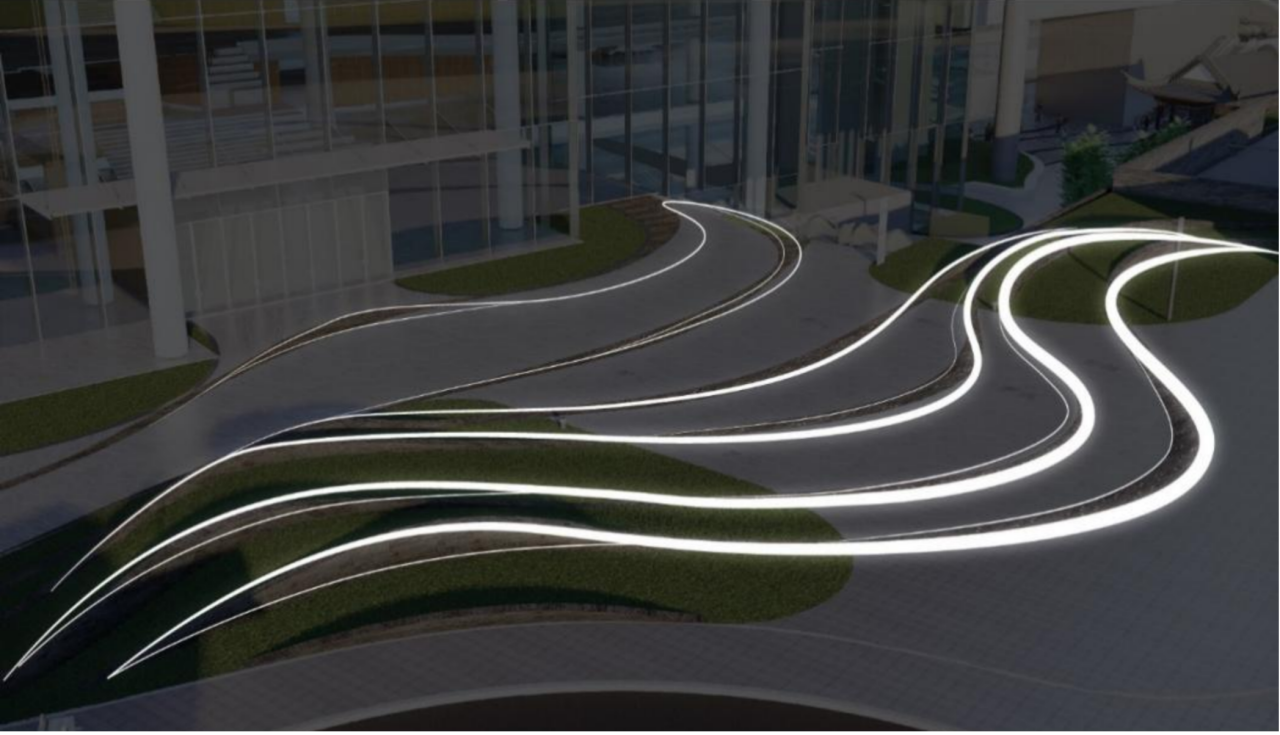

景观方案从广东传统的海洋文化,以及建筑意象“文化之舟”的形态中获得灵感,将深圳处于发展之中的璀璨文化长卷化成流动的海浪,缓缓承载这艘“文化之舟”,航行在时间的海洋当中。

海洋元素演绎湾区多元文化

海浪形态的曲线设计

流动场所,融合互动

建筑外部,景观以海浪般的流动曲线为主要设计语言,贯穿多个主要的空间节点,如场馆主入口、文化演艺广场及下沉庭院等,凸显人群在不同的空间流动与穿梭的景象。在踏浪而行般的视觉动感中,人们得以实现与自然、空间和文化的互动。

室外规划了多个用途各异的露天广场、公共舞台及观演台阶,满足市民各类室外活动需求。其中,观演台阶采用多层级曲线造型,在有限的空间里延展了观演的体验维度。

室外活动空间分布

同时,在曲线造型的观演台阶之上,还设计了以船帆为形象的张拉膜廊架,展现乘风破浪的动感场景,让室外活动充满了探索乐趣。

露天广场

结合灯光设计,外部场地在未来可提供多种场景氛围,便于开展表演、聚会等多种文化活动,为市民提供新的社交和娱乐空间。

灯光夜景

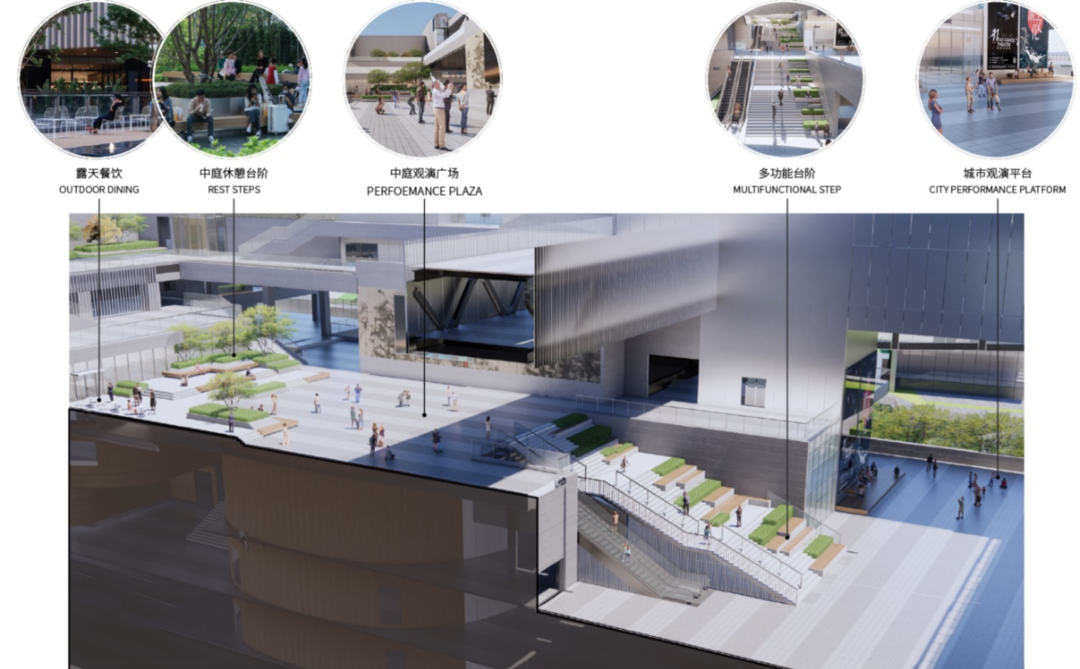

功能多元,百花齐放

踏着“海浪”进入场馆内部,空间与氛围再次发生了变化。一个个错落有致的方盒子空间呈现在公众面前,带来层次多变、井然有序的视觉体验。

内部空中平台

与外部的开放属性不同,建筑内部的空间尺度和功能需求更加多元,空间的灵活性及舒适性是首要的设计目标。景观设计为内部的公共空间规划了适当的“留白”,并为未来发展提供了多种功能及场景用途。

这些功能及场景都是非固定的,意味着场馆管理者和前来参观的市民皆可自主开发和探索,让空间功能自由延展,真正实现“全民共创”。

功能设置复合多样

该馆设置了四大演艺空间、四项主题展览空间、多类型培训、艺术图书阅览区等功能区。其中,四大演艺空间包括综合剧场、先锋剧场、多功能厅、黑匣子剧场,为该项目的核心功能区。

综合剧场效果图 先锋剧场效果图

多功能演艺报告厅 “黑匣子”效果图

疏散系统安全有效

作为大型公共场馆,安全可靠的疏散通道尤为重要。深圳市文化馆新馆在建设中应用BIM技术建立模型,模拟大型公共场馆建筑在灾难条件下的疏散路径及不同区域人员的疏散时间。通过模型,对疏散逃生路线进行评估,根据评估结果进一步优化设计,确保安全疏散系统的有效性。

项目效果图

同时,推动理念引领、技术引领、质量引领。发挥建设单位示范引领作用,加快管理与运行的数字化、智能化转型,加大绿色化、低碳化技术应用力度,落实先进建造体系——优质建造、快速建造、绿色建造、智慧建造等,全面推广先进技术、先进材料、先进工艺,拓宽思路开展产能建筑、光储直柔、超充快充、车网互动等技术应用,打造更多的绿色建筑、智能建筑、低碳建筑。

项目效果图

深圳市文化馆新馆建成后,不仅会成为市民参与文化活动的好去处,还将以文化为纽带,为城市发展注入新鲜活力。